「REIT(リート)」という言葉を耳にしたことがある方や、既に投資を行っている方も多いでしょう。

REITは「オルタナティブ投資」の一形態であり、高い配当利回りが注目されています。「オルタナティブ投資」は株式市場とは異なる動きをするため、投資ポートフォリオの安定化に寄与することから注目されています。

REITが資産運用の投資先として適しているのかについては、深く理解する必要があります。時代によって、正しい投資先・運用先は移り変わっていきますから、臨機応変な行動が必要です。

今回は、J-REIT(日本版リート)の基本的な特徴を解説し、今後の見通しについて考察していきます。

Jリートとは?

J-REITの概要

まず、J-REITとは何かについて説明します。

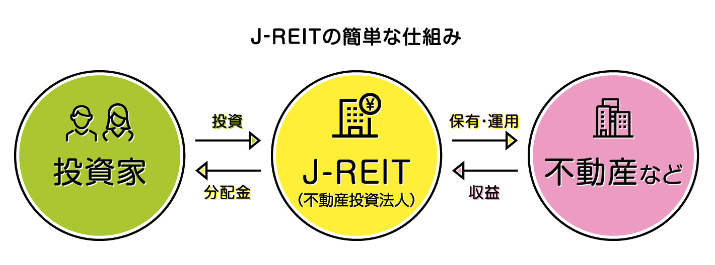

J-REITは「Japan Real Estate Investment Trust」の略で、日本版の不動産投資信託を指します。REITは、不動産投資信託という意味で、Real Estate(不動産)Investment Trust(投資信託)の略です。

REITの仕組みは1960年代にアメリカで開発されました。日本では約40年遅れて2000年に投資信託法が改正され、不動産への投資が可能となり、J-REITが誕生しました。

JーREITの簡単な仕組み

J-REITは投資法人であり、株式会社に相当します。投資家はJ-REITが発行する投資証券を購入することで、間接的に不動産に投資することができます。

J-REITの高配当利回りが実現できる理由について説明します。J-REITは保有する不動産から得られる賃料収入や売却益を投資家に分配します。また、新規不動産購入のための資金は、投資家からの資金だけでなく、金融機関からの融資や社債発行によっても調達しています。

J-REITの特徴の一つは、不動産の運用を直接行わないことです。運用業務は資産運用会社に委託されており、専門家によって管理されています。

J-REITの歴史

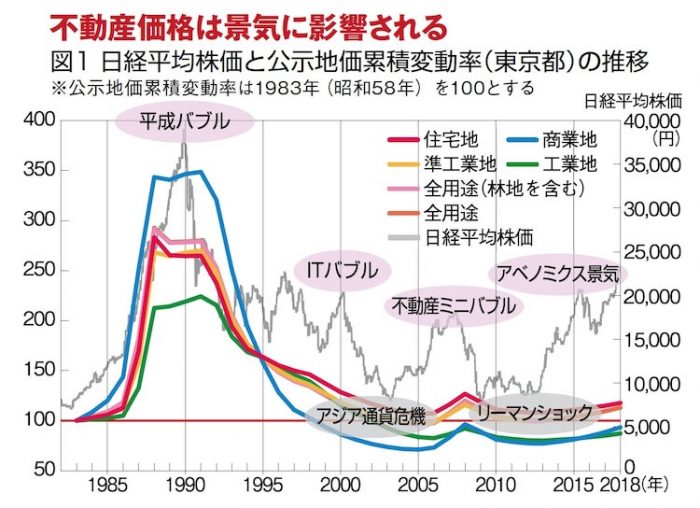

先ほど、米国でREITが1960年に開発されたのに対し、日本版のREITであるJ-REITは2000年に誕生し、約40年の差があるとお伝えしました。これは、日本が高度経済成長期に不動産価格が急上昇し、不動産を証券化して販売する必要がなかったためです。

しかし、1990年代のバブル崩壊以降、銀行は不良債権問題で貸し渋りをするようになり、企業は資金調達が困難になりました。バブル期に保有した不動産を証券化して売却することで、企業が資金を調達するニーズが高まったのです。

このような背景から、従来は株式や債券への投資に限られていた投資信託法が改正され、不動産も投資対象となり、J-REITが誕生しました。現在、60以上のJ-REITが存在しています。

J-REITの特徴:免税優遇

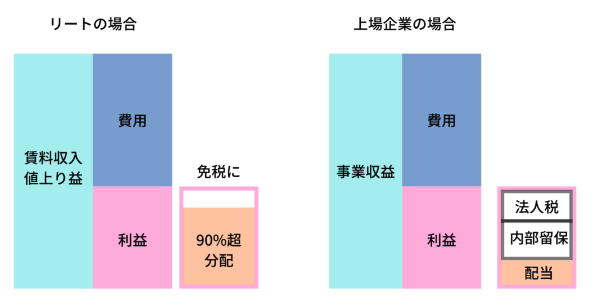

J-REITの大きなメリットとして、税制上の優遇措置が挙げられます。

J-REITは賃料収入や売却益の90%以上を投資家に分配することで、法人税が免除される仕組みとなっています。

税的優遇措置

通常の上場企業は利益に対して法人税が課されるため、分配金を出すことで税金の負担が大きくなりますが、J-REITではこの税負担を軽減することが可能です。

その結果、J-REITは通常の上場企業よりも高い分配金を提供することができます。平均して、J-REITの分配利回りは4.5%以上と高い水準にあります。

しかし、J-REITにはデメリットも存在します。

通常の上場企業は得られた利益を再投資することで成長を図りますが、J-REITは利益の大部分を分配してしまうため、再投資が難しくなります。そのため、J-REITは頻繁に新規資金調達を行う必要があり、これが持分の希薄化を引き起こすことがあります。

長期的な視点で複利効果を狙い、大きなリターンを目指す投資家にとって、J-REITは必ずしも最適な選択肢ではないかもしれません。

現在のJリートはなぜ儲からない?下がっているのはなぜ?どこまで下がる

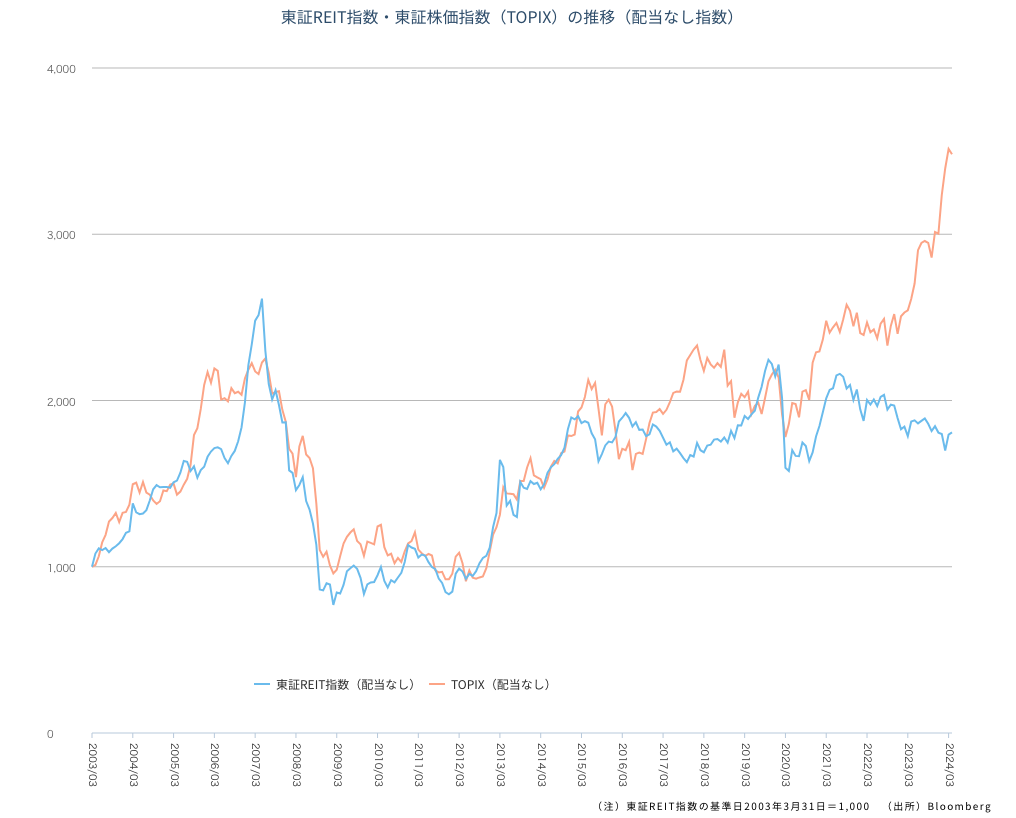

こちらは東証リート指数の株価チャートですが、コロナショック後一時的に回復しましたが、再度下落に転じています。株式との差が顕著ですね。

この背景には、例えば積水ハウス・リート投資法人の旗艦物件である「ガーデンシティ品川御殿山」の稼働率が50%を下回るなど、リモートワーク普及によりオフィス需要が減退していることがよくわかります。

住宅部門では、都心マンションが飛び抜けて上昇していますが、やはり都心以外の住宅、そしてオフィス需要の雲行きが怪しくなれば、リート法人の収益が伸び続けるという未来は描きにくいでしょう。

今後も下げ止まるかはわかりませんが、上昇に転じるには今の環境では非常に厳しいと筆者は考えています。

理由は次の項目で述べます。

Jリートに将来性はある?長期保有はやばい?分配金生活は無謀?

再掲ですが、J-REITのリターンは株式に比べてマイナスとなっています。今後の見通しについて詳しく見ていきましょう。

東証REIT指数・東証株価指数(TOPIX)の推移(配当なし指数)

不動産価格に最も大きな影響を与える要素の一つは「金利の動向」です。これが90%を占めると言っても過言ではありません。

日本バブル崩壊も不動産価格の大暴落が起き、「総量規制×金利の引き上げ」が引き金となりました。(この時は三菱地所がニューヨークのロックフェラーセンターを買収するなど米国の逆鱗に触れてしまいました)

住宅ローンを抱えている方はご存知かと思いますが、金利が上昇すれば当然、返済にかかる利息の支払い金額が増加します。このため、不動産を保有し運用する魅力がマージン縮小により低下し、不動産価格も下落します。

不動産は借入によるレバレッジをかけないと旨味がありませんからね。キャッシュで資産を買うなら、金融商品を買った方が利回りが高いです。

さて、アベノミクス以降、J-REITが上昇を続けてきた背景には日本の超低金利環境の継続がありました。低金利により不動産保有の魅力が増し、J-REITの価格も上昇してきたのです。

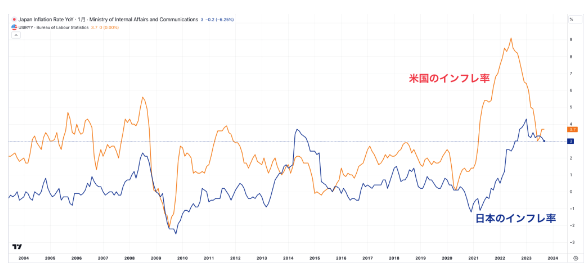

しかし、2022年以降、世界的なインフレが発生しています。FRBのドル紙幣のバラマキ、そしてウクライナ危機による資源高など、あっという間に状況が変わりました。現在では、日本と米国のインフレ率がほぼ同水準となっています。

日本のインフレは強い消費需要を背景にしたデマンドプルではなく、通貨安を背景にした輸入物価高によるコストプッシュ型のインフレとなっています。つまり米国よりインフレを輸入している状況です。

米国では、インフレ対策としてFRBが金利を5%まで引き上げています。そして2024年に入ってもまだ利下げは遠そうです。

一方、日本はマイナス金利を撤廃したものの、政策金利は依然として0%台のままです。この金利差により、ドル円も155円を超える水準まで上昇しています。

日本でもインフレ対応のため、利上げが行われる可能性が高まっています。デマンドプル型ではないコストプッシュ型のインフレで、経済が低迷しているスタグフレーション状態でも利上げが必要なのです。

通貨安を放置すればさらにインフレが進行するため、金利を引き上げて日本円の価値を守る必要があるのです。行くも地獄、戻るも地獄状態です。金利はほぼ上げ続けるしかないのです。

金利上昇の確率が高まっている現在、当然ながら不動産へ投資するJ-REITへの投資はリスクが高いと言えるでしょう。これまでの金融緩和で上昇してきた分が巻き戻される可能性があります。

また、日本人にとって利上げは生活への影響も大きいです。特に日本では、70%以上の人々が変動金利型の住宅ローンを利用しています。

ゼロ金利を前提に借り入れをしているため、利上げによって金利支払いが厳しくなることは避けられません。金利支払いができず、不動産を売却する人も増えるでしょう。長期にわたるゼロ金利政策の影響で、日本は金利がある環境に対して非常に脆弱になっています。

高金利時代の現在は入口であり、うまく立ち回らなければその影響は10年、20年と続いてしまいます。今こそ運用に関しては真剣に考える時なのです。

Jリートのおすすめ銘柄

Jリートのおすすめ銘柄については、基本的には配当利回りが安定している銘柄を選ぶのが基本でしょう。

一応、いちごオフィスリート投資法人が配当利回りはトップですが、やはり今後の高金利下で、インカムゲインの獲得を狙っていく手法で行っていくリート、また複利運用の厳しさからあまり投資妙味は感じません。

| 証券コード | 投資法人 | 分配金利回り(%) |

| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 6.42 |

| 3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 5.43 |

| 3249 | 産業ファンド投資法人 | 5.39 |

| 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 5.34 |

| 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 5.31 |

| 2989 | 東海道リート投資法人 | 5.30 |

| 3476 | 投資法人みらい | 5.23 |

| 3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 5.10 |

| 3296 | 日本リート投資法人 | 5.09 |

| 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 5.09 |

来る高金利時代でも。不動産投資が一括でダメなのかというとそうではありません。不動産価格が上下動しても、そこには仕入れ価格と販売価格で利益を上げる方法がいくらでもあります。

そのネットワークを生かした不動産ファンドも存在します。

そのファンドも含め、筆者が考える不動産・ヘッジファンドなどオルタナティブ投資に関する理想的な運用先は以下でまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

【厳選17社】日本のヘッジファンドをおすすめ順にランキング形式で一覧にして紹介!